Слово о великом Шухове

Инженер, архитектор, ученый, фотограф. Человек, сумевший заложить основы современного хай-тека еще в конце ХIX века. Изобретатель, среди достижений которого — первый российский нефтепровод и нефтеперерабатывающие заводы, гиперболоидные и сетчатые конструкции, первая паровая форсунка. Шаболовская башня, перекрытия ГУМа и ГМИИ Пушкина, башня Гуанчжоу, лондонский Центр искусств — все эти и многие другие сооружения по всему миру появились благодаря разработкам Владимира Шухова, личности столь же выдающейся, сколь в наше время забытой. До 19 января в Музее архитектуры имени А.В. Щусева проходит выставка «Шухов. Формула архитектуры». В рамках выставки транслируются фильмы в формате 3D на основе стереофотографий конца XIX — начала XX в.: «Стереомир инженера Шухова», «Два дневника» о Первой мировой войне и «Человек со стереокамерой». О личности во времени, о стереометрии и фотографии, о свойствах памяти «Новая газета» поговорила с режиссером этих фильмов, директором Фонда сохранения фотонаследия имени Челнокова Дмитрием Новиковым.

— Как вы думаете, возможно ли говорить о таком многомерном человеке, как Шухов, в двухмерном формате?

— О Шухове стоит говорить в принципе, потому что наши современники знают о нем не то что мало — практически ничего. Многие не в курсе, например, что некоторые вещи, ставшие символическими для современной цивилизации, были придуманы именно Шуховым: первые нефтепроводы, гиперболические конструкции, сетчатые перекрытия, которые потом использовались, например, в лондонском Центре искусств или в телебашне Гуанчжоу, и много всего прочего. На основе его изобретений строится образ перехода человечества в новую эпоху, а сам он является (лично для меня, по крайней мере) символом русской культуры конца XIX—начала ХХ века, давшей толчок для этого перехода. Выдающиеся индивидуальности той эпохи и той культуры (такие как Павлов или Жуковский) за счет своего нравственного стержня и, может быть, идеалистических убеждений дали возможность мощного развития. Но Шухов оказался по своему творческому потенциалу крупнее даже тех, кого я назвал. Вот поэтому и важно рассказать о человеке, особенно с учетом того, что сам себя он никогда не выпячивал и не пропагандировал. В те времена действительно чем-то вроде внутренней конституции было пастернаковское «позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Между прочим, некоторые пересечения с Пастернаком в самом деле были.

— «Судьбы скрещенья»?

— Скорее совпадения: у кого-то из Пастернаков была связь с Бари, а контора Александра Бари — это контора, с которой сотрудничал Шухов. Тот слой московской интеллигенции был очень плотным. Ну вот, например, Ольга Книппер, первая любовь Шухова (цитаты из ее дневника, кстати, звучат в нашем фильме), в дальнейшем играет в театре у Станиславского, а жена Шухова ходит на все спектакли. Вот за всеми этими связями и стоят история и конкретная судьба, отпечатавшаяся на стеклах стереофотографий.

— Насколько мы можем доверять фотографии как историческому источнику? Что она отражает — реальность или то, что видит на ней фотограф или зритель?

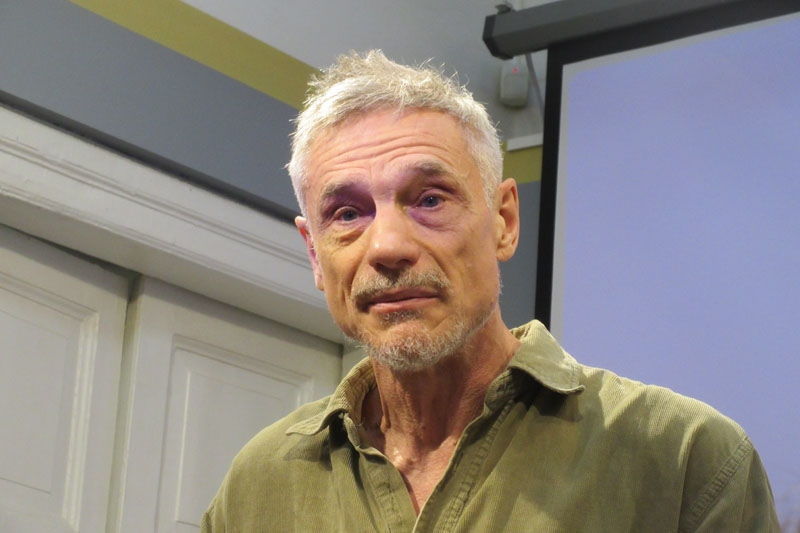

Владимир Шухов

— Фотография — это просто луч света, попавший на стекло или на пленку. Но у нее есть одна особенность, которую определила, если не ошибаюсь, Сьюзан Зонтаг. Это луч света, отразившийся, например, от лица человека, и только после этого попавший на пластинку. То есть, когда мы смотрим на снимок, у нас возникает почти физический контакт с прошлым. Вот этот материальный контакт материальных объектов и есть самое важное в фотографии. И когда мы начали заниматься проектом, нам показалось, что за счет стереоэффекта нам удастся усилить ощущение этой исторической достоверности, а за счет эффекта присутствия нам удастся избежать в кадре знаков нашего настоящего. Как писал философ Вальтер Беньямин в «Краткой истории фотографии», «фотография требует подписи». Нам всегда хочется сделать снимок читаемым, ввести в него какой-то знак. Но структура коммуникации в фотографии другая, и пытаться свести ее к нашей привычной логоцентричной структуре не нужно. Хотя желание свести коммуникацию к привычной системе, где все можно определить, расписать, заархивировать, понятно.

— Поэтому вы в фильм о Шухове вводите рассказ от первого лица?

— Это, в общем, тоже был способ оживить фотографию с помощью такого приема, может быть, немного театрального. Шухов личных дневников не вел, а если и вел, то об этом ничего неизвестно. Он оставил только рабочие записи: теоретические расчеты, описания экспериментов и прочее. В этом выражалась, наверное, его тяга к лаконичности. Лаконичнее говорить через формулы, через уравнения, через расчеты — и лаконичнее говорить через фотографию. Это наследие Шухова — его фотографии — не менее важно, чем его инженерно-архитектурное наследие. Сохранилось более двух тысяч стекол. Иногда снимки просто очень выразительные, иногда гениальные, революционные в способах передачи движения, в ракурсах, в выборе объектов. Все это опыт «внутреннего зрения» Шухова, поэтому и идея фильма была в том, чтобы проследить его способ видения. Мы старались избегать чисто документальных вещей, убрали нашу собственную точку зрения. Если бы мы просто комментировали кадры: «Это дом, это Верочка, это Володя, а это гостиная, где был известный музыкальный салон», — все выглядело бы искусственно. Это был бы уход от предмета того, что снимает и видит Шухов: он не видит нашего рассказа — он опустил камеру к полу и фотографирует детей, играющих лежа. Чтобы не искажать точку зрения, мы и ввели рассказ от первого лица.

— Голос реального Шухова ведь тоже звучит в фильме?

— В последнем эпизоде, который мы назвали «Страсти по башне». Мы не ожидали, что история строительства первой в мире гиперболоидной башни окажется столь драматичной. Стало понятно, что нужно идти не от изображений, а именно от записей — и здесь впервые появляется его подлинный текст, он становится ведущим. Та абсолютная отстраненность, с которой звучат его записи, поражает: «Металла нет. Николай на комиссии ВЧК. Металла нет. Сегодня умерла мама. Бедная. Металла нет». Именно в этом дневнике обнажается необычайная внутренняя борьба, которую творец ведет сам с собой. Его творение его убивает, но он не позволяет себе никаких эмоций, кроме одного-единственного слова: «бедная» мама. Это и есть проявление той самой внутренней конституции, о которой мы говорили. А если вчитаться, становится понятно, что он пытается эту башню одушевить, сделать неживое живым — он борется со смертью. За время строительства умирает его сын, умирает мать, а когда строительство будет окончено, он скажет только: «Башня красива. Только пятая секция имеет редкую сетку». Все. Это странный монумент — памятник и жизни, и смерти. Надо сказать, что его фотографий, сделанных после строительства башни, мне не попадалось. Он сам — да, фотографировался, один и в компаниях, но вот снимков его я больше не встречал.

Шуховская башня на Шаболовской в Москве. Фото: РИА Новости

— Оба этих источника памяти — и фотографию, и слово — вы используете и в «Двух дневниках», где есть письменные свидетельства и звучит голос за кадром. Именно способ подачи материала дал основания объединить два разных фильма в один цикл?

— Весь проект был попыткой дать язык безголосым фотографическим стеклам. От Первой мировой войны и начала ХХ века нас отделяют как минимум два поколения — достаточно для того, чтобы запечатленное перестало быть очевидным. Возникает зияние, появляется потребность это зияние чем-то заполнить, например, рассказом, голосом за кадром. Хотя первые наши фильмы были безголосыми: мне достался архив из более чем полутора тысяч стекол, сделанных фотографом Сергеем Челноковым, моим прадедом, — настолько выразительных и интересных, что нужно было просто найти способ их показать. Это был первый монтаж, состоящий только из стереофотографий, музыки и каких-то кинематографических приемов типа наезда, масштабирования, кадрирования. Мы его показали на выставке в Музее Москвы. А вот следующий фильм, основанный уже на архивах других фотографов, мы сделали со звуком. Текст был довольно произвольный, он просто помогал связать отдельные эпизоды с абсолютно разными настроениями и абсолютно разными внутренними задачами. Причем эти фотографии иногда сильно между собой воевали. Дальше, работая с материалом о Первой мировой, я и мои коллеги единогласно решили, что в будущем фильме не должно быть никакого голоса историка, никакой божественной точки зрения сверху. Никакого объяснения и упрощения для зрителя: «А вот в этот момент Николай думал о том-то, Кайзер — о том-то, а войска находились там-то». Поэтому нам потребовалось два типа свидетельства: фотография и дневник. Были взяты дневниковые записи двух участников войны на разных фронтах — русского философа и боевого офицера Федора Степуна и немецкого писателя, служившего в пехоте, Эрнста Юнгера. Пришлось переворошить много разной литературы, чтобы понять: есть только два текста, начинающихся первым днем попадания на фронт и идущих параллельно до самого конца войны. Эти два типа свидетельства мы наложили друг на друга — опять же, для объемности картины, потому что всякое свидетельство открыто для любого и относится ко всем, это универсальный опыт. Ведь свидетельство состоит в интересных отношениях со временем: находится вне его. У итальянского философа Джорджо Агамбена есть такая работа («Оставшееся время: комментарии к Посланию к Римлянам»), где говорится о типе свидетельства в Евангельских текстах. Он утверждает, что каждое свидетельство строится на определенном переживании опыта в сакральном времени. Мы находим свидетельства о Первой мировой войне и не можем узнать, что там было на самом деле, — мы обязаны верить.

Стеклянное перекрытие ГУМа, разработанное Владимиром Шуховым. Фото: РИА Новости

— То есть механизм, скажем, дневниковых записей и Евангельских текстов примерно похож?

— Совершенно верно. На самом деле, эту мысль развивают многие философы, говоря о разных типах свидетельств в суде, в документах и в художественной литературе. Но и первое, и второе, и третье — все это заставляет нас верить в то, чему верить нет никаких оснований.

— Тогда насколько, по-вашему, фотография и дневник — равноценные артефакты реальности, и насколько вам в этом смысле важно звучащее слово?

— История — это обычно то, что мы знаем на уровне языка: мемуары, письма, записи, рассказы. Часто они друг другу противоречат. При этом их всегда можно однозначно расшифровать, а вот фотографию однозначно расшифровать нельзя. Фотография сама по себе — это всегда документ, а слово — это способ построить историю. Историю можно построить совсем по-разному, но память далеко не всегда можно вербализировать.

В общем и целом, судя по реакции зрителей, эксперимент удался: фильм показал, что время течет, не заканчиваясь.

Беседовала Виктория Артемьева, специально для «Новой газеты»